Эмболии и тромбозы брюшной аорты и периферических артерий

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА В ЛЕЧЕНИИ ЭМБОЛИИ АРТЕРИЙ

|

![]()

|

|

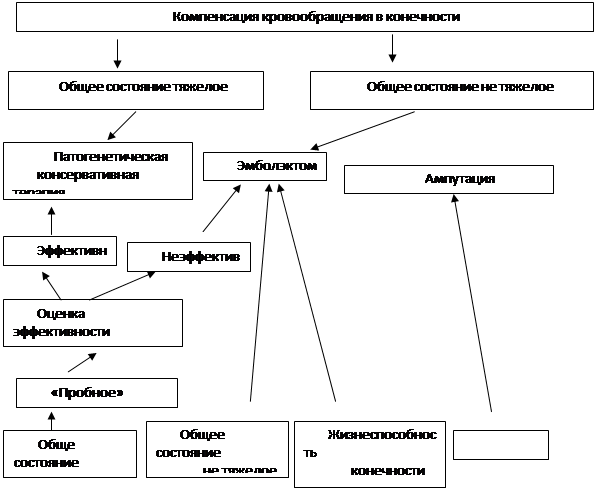

Рис. 4

у больных с эмболией аорты и артерий конечностей не должна противопоставляться принципу индивидуального подхода к вопросам терапии каждого больного, почему есть немало исключений из правил: например, при эмболии бифуркации аорты больного может спасти только эболэктомия, если она выполнена своевременно; при поражении подколенной артерии «непрямая» эмболэктомия из бедренного доступа удается с трудом, сложно удалить таким образом продолженный тромб избирательно из передней и задней бoльшеберцовых артерий. Эти технические трудности и слабо развитое коллатеральное кровообращение в подколенной зоне расширяют показания к тромболитической терапии у таких больных и т. д. Главное в приведенной схеме - оптимальное сочетание эмболэктомии н возможностей современной тромболитической терапии.

Восстановление артериального кровотока в длительно ишемизированной конечности может привести, как указывалось к развитию так называемого постишемического синдрома. Последний, как считается, связан с поступлением в кровь токсических метаболитов, эмболизацией ветвей легочной артерии микро- и макроагрегатами форменных элементов крови. Первые проявления данного синдрома могут быть отмечены уже на операционном столе, когда восстановление кровообращения приводит к нарастанию тахикардии, уменьшению сердечного выброса, снижению артериального давления. Такие нарушения в сердечно-сосудистой системе связываются с рядом; факторов, в числе которых первое место занимает метаболическая агрессия, влияние ряда субстанций на инотропную функцию миокарда. Микро- и макроэмболизация системы легочной артерии приводит к нарушениям соотношения между легочным кровотоком и вентиляцией, снижается оксигенация крови, спазм легочных сосудов ведет к росту давления в системе легочной артерии и правожелудочковой недостаточности.

Наконец, поступление в кровь миоглобина, вследствие распада мышечной ткани, приводит к отложению этого пигмента в почечных канальцах. Развитие миоглобинурического нефроза приводит к олигурии, анурии - острой почечной недостаточности.

Прогнозирование развития данного синдрома у конкретного больного на основе клинических данных не всегда возможно, поскольку тяжесть клинических признаков ишемии не коррелирует с частотой развития постишемической интоксикации. Поэтому предложены различные способы профилактики данного синдрома у больных с длительной и тяжелой ишемией. С целью улучшения кровообращения в тканях у больных с тяжелой и длительной ишемией прибегают к фасциотомии, т.е. рассечению собственной фасции голени, что предупреждает субфасциальное сдавление мышц из-за отека. Фибулэктомия, резекция части малоберцовой кости, приводит к вскрытию всех фасциальных влагалищ голени и лучше осуществляет декомпрессию пораженных тканей. Не исключается возможность проведения «острого» гемодиализа с целью удаления токсических метаболитов и окснгенации тканей конечности.

В 1982 году ученым удалось выяснить, что причиной СПИДа является вирус, который поражает клетки иммунной системы человека.

В 1982 году ученым удалось выяснить, что причиной СПИДа является вирус, который поражает клетки иммунной системы человека. Только 5% курящих табак могут самостоятельно прекратить курение. 80% хотят прекратить курение табака, но им необходима медицинская помощь.

Только 5% курящих табак могут самостоятельно прекратить курение. 80% хотят прекратить курение табака, но им необходима медицинская помощь.  Перитонит - процесс воспаления брюшины, сопровождающийся тяжелым общим состоянием с симптомами нарушения функции жизненно важных органов.

Перитонит - процесс воспаления брюшины, сопровождающийся тяжелым общим состоянием с симптомами нарушения функции жизненно важных органов.  Уход является той основой, благодаря которой мы вправе рассчитывать на положительный эффект при организации лечения и воспитания детей.

Уход является той основой, благодаря которой мы вправе рассчитывать на положительный эффект при организации лечения и воспитания детей.